|

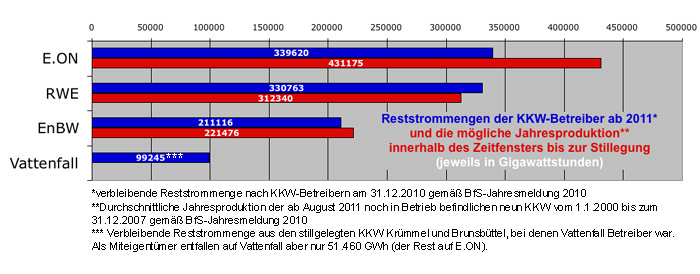

Die KKW-Betreiber behaupten vor dem Bundesverfassungsgericht,

daß die seit 2011 geltenden Schlußtermine für den KKW-Betrieb

es nicht zulassen würden, die noch vorhandenen Reststrommengen

abzuarbeiten. Dieses Argument sticht aber nicht, wie diese Grafik zeigt:

Bei E.ON und EnBW sind die Reststrommengen (blau) offensichtlich geringer

als die Strommengen, die bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion

bis zur endgültigen Stillegung erzeugt werden könnten (rot).

E.ON bekam überdies genug Spielraum eingeräumt, um fast alle

Reststrommengen seines Geschäftspartners Vattenfall zu übernehmen,

der mit der Stillegung der Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel

aus dem Kreis der Atomstromerzeuger ausgeschieden ist. Die EnBW kommt

ebenfalls gut zurecht. Lediglich RWE muß sich etwas anstrengen,

um seine Reststrommenge bis zur letzten Gigawattstunde ausschöpfen

zu können. Diese Reststrommenge besteht allerdings zu 30 Prozent

aus einem rein fiktiven Kontingent für das 1988 stillgelegte KKW

Mülheim-Kärlich (030906), das RWE

vor 16 Jahren bei den Verhandlungen über den Atomkompromiß

zugestanden bekam (000601).

Diese Grafik wurde bereits für die ENERGIE-CHRONIK vom Juni

2011 erstellt. Sie basiert auf den Reststrommengen, die das Bundesamt

für Strahlenschutz zum 31.12.2010 ermittelte. Für die neun

Kernkraftwerke, die nach § 7 Abs. 1a AtG vorläufig weiter

in Betrieb blieben, wurde die durchschnittliche Jahresproduktion zugrunde

gelegt, die sie im Zeitraum von 2000 bis 2007 erreichten. |

Verfassungsgericht verhandelt Klagen gegen Änderung des Atomgesetzes

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts verhandelte am 15. und 16. März

erstmals über die Verfassungsbeschwerden, mit denen die KKW-Betreiber E.ON,

RWE und Vattenfall die Änderung des Atomgesetzes anzufechten versuchen,

die der Bundestag am 30. Juni 2011 beschlossen hat (110601).

Mit ihrer Klage verfolgen die drei Konzerne erklärtermaßen keine

Rückgängigmachung oder Änderung der seitdem geltenden Gesetzeslage.

Es geht ihnen vielmehr darum, bei einem für sie positiven Urteil Schadenersatzansprüche

in Milliardenhöhe anmelden zu können. Aber auch das dürfte letztendlich

nicht das eigentliche Ziel sein: Einen Verzicht auf diese Schadenersatzklagen

könnten sie sich dann mit politischen Gegenleistungen honorieren lassen

– etwa bei den gegenwärtigen Verhandlungen über die Haftung

für die radioaktiven Hinterlassenschaften der Atomstromerzeugung.

Die vom Bundestag beschlossene Regelung bietet kaum juristische Angriffsflächen

Im Unterschied zum vorangegangenen "Moratorium", das die schwarz-gelbe

Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima durchsetzte, bietet

die später vom Bundestag beschlossene Neufassung des Atomgesetzes kaum

juristische Angriffsflächen (110601).

Für die sofortige, auf drei Monate befristete Abschaltung der ältesten

Kernkraftwerke gab es von Anfang an weder einen vernünftigen Grund noch

eine ausreichende gesetzliche Grundlage (110302). Sie

hielt deshalb einer gerichtlichen Überprüfung auch nicht stand (siehe

Hintergrund). Die später vom Bundestag beschlossene

Re-Revision des Atomgesetzes hat dagegen im wesentlichen nur den alten Rechtszustand

wiederhergestellt, wie er bis Ende 2010 galt, bevor die schwarz-gelbe Koalition

den KKW-Betreibern eine enorme Aufstockung ihrer Reststrommengen und damit Laufzeiten-Verlängerungen

bis zu 14 Jahre bescherte (100901).

Eine Verletzung des Grundrechts auf Eigentum ist nicht erkennbar

Bei der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe zeigte sich, daß die

Richter die paar Monate zwischen der Verlängerung der KKW-Laufzeiten und

der Re-Revision des Atomgesetzes kaum als Grundlage für eventuelle Ansprüche

der KKW-Betreiber ansehen oder zumindest an sehr enge Voraussetzungen binden

werden. Außerdem wurde deutlich, daß sie eine Verletzung des Grundrechts

auf Eigentum – ein Argument, auf daß sich die Anwälte der Konzerne

von Anfang an konzentrieren wollten (110601)

– schwerlich zu erkennen vermögen. Schließlich behielten die

KKW-Betreiber nicht nur ihre Reaktoren, sondern auch alle Reststrommengen, wie

sie im ersten Ausstiegsgesetz mit ihrem Einverständnis festgeschrieben

wurden. Die Grundentscheidung für oder gegen die Kernenergie obliegt aber

allein dem Gesetzgeber. Dies hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1978 festgestellt,

als die nordrhein-westfälische Atomaufsicht dem "Schnellen Brüter"

in Kalkar die Betriebsgenehmigung verweigerte. Bundesumweltministerin Barbara

Hendricks (SPD) zitierte bei der Anhörung in Karlsruhe genüßlich

aus diesem Beschluß.

Trotz der Schlußtermine könnten die Reststrommengen abgearbeitet

werden

Im wesentlichen werden die KKW-Betreiber deshalb wohl das Argument strapazieren,

daß sie die zugestandenen Reststrommengen nicht rechtzeitig abarbeiten

könnten. Mit der Re-Revision des Atomgesetzes wurden nämlich zusätzlich

Schlußtermine eingeführt, bis zu denen die noch in Betrieb befindlichen

KKW in jedem Fall vom Netz gehen müssen. Das damit festgelegte Zeitfenster

sei zu knapp bemessen worden, behaupten die Konzerne. Indessen stimmt das so

nicht, wenn man die durchschnittliche Jahresproduktion zugrundelegt, die von

den jeweiligen Reaktoren im Zeitraum von 2000 bis 2007 erreicht wurde. Lediglich

der RWE-Konzern müßte sich etwas anstrengen, um auch die Reststrommenge

für Mülheim-Kärlich restlos abarbeiten zu können (siehe

Grafik). Das KKW Mülheim-Kärlich war kurz nach

seiner Inbetriebnahme schon 1988 stillgelegt worden – also zwölf

Jahre vor dem politischen Kuhhandel zwischen KKW-Betreibern und rot-grüner

Bundesregierung, bei dem RWE eine fiktive Reststrommenge für den längst

nicht mehr am Netz befindlichen Reaktor zugestanden wurde (000601).

Von diesen 107.250 Gigawattstunden waren 2011 noch 99.150 GWh übrig, da

RWE im Juni 2010 die Übertragung von 8.100 GWh auf den Reaktor Biblis B

vorgenommen hat (130607).

Bei Vattenfall und EnBW hapert es mit der Befugnis zu einer Verfassungsbeschwerde

Bei der Verhandlung in Karlsruhe wurde E.ON durch den Vorstandsvorsitzenden

Johannes Teyssen persönlich vertreten. RWE begnügte sich mit Matthias

Hartung, dem Chef der RWE Power AG, die auch für die Kernkraftwerke zuständig

ist. Sozusagen am Katzentisch war außerdem Vattenfall vertreten. Der schwedische

Staatskonzern ist als ausländisches Unternehmen wahrscheinlich nicht zu

einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe berechtigt. Er hat ersatzweise von

der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Bundesrepublik wegen Verletzung der

"Europäischen Energie-Charta" beim ICSID-Schiedsgericht der Weltbank

in Washington zu verklagen (141001). Die Energie Baden-Württemberg

(EnBW) hat auf eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe schon 2012 verzichtet,

weil sie als hundertprozentiges Unternehmen der öffentlichen Hand zu einem

solchen Schritt nicht befugt wäre (120714).

Links (intern)

- Vattenfall verlangt 4,7 Milliarden Euro Entschädigung für Atomausstieg

(141001)

- EnBW klagt als einziger der vier Konzerne nicht gegen den Atomausstieg (120714)

- E.ON klagt in Karlsruhe gegen den Atomausstieg und will Schadenersatz (111103)

- Vattenfall will Deutschland wegen Verletzung der Energie-Charta verklagen

(111103)

- Atomgesetz kehrt zur alten Regelung zurück und setzt zusätzlich

Schlußtermine (110601)

- Bundesregierung läßt sieben Kernkraftwerke vorübergehend

abschalten (110302)

- Link-Liste zum Atomausstieg (Energiekonsens,

Restlaufzeiten, Energiewende-Diskussion usw.)

- Hintergrund: Rechtswidrig, riskant und teuer:

Der Theaterdonner mit dem Moratorium (Februar 2015)